Тетрада Стихий

ru | enЧетыре стихии в древнегреческой философии

В начале любого курса по истории античной философии можно прочитать, что первые философы выбирали в качестве первоначала (архе) космоса одну из четырех традиционных стихий: Фалес — воду, Анаксимен — воздух, Гераклит — огонь, а Эмпедокл — все четыре стихии вместе.

В дальнейшем философия перешла к другим первоначалам, однако ни один философ вплоть до Нового времени не усомнился в том, что существуют четыре стихии: огонь, вода, воздух, земля. Обращает на себя внимание удивительная устойчивость представления о четырех стихиях. Так, Гегель в “Философии природы” еще всерьез их рассматривает.

Таким образом, предфилософское представление о четырех стихиях оставалось необсуждаемой априорной предпосылкой размышления об устройстве мира с древнейших времен до весьма недавнего времени.

Представление о четырех стихиях восходит, по-видимому, к мифологии, а точнее к протофилософской рационализации космогонических мифов и мифологической космографии. Тезис об авторстве Эмпедокла по отношению к четырем стихиям весьма сомнителен. Однако, после Эмпедокла существование четырех стихий : огня, воздуха, воды и земли, никогда не подвергалось сомнению и служило априорной необсуждаемой предпосылкой всякого рассуждения о природе.

В самом деле, мы видим, как последующие философы выводят четверку стихий из основных постулатов своей философии.

Так, Демокрит объясняет различие между четырьмя стихиями величиной и формой атомов, уделяя особое внимание огню, как состоящему из самых мелких шарообразных атомов, отмечая, что атомы огня, как самые подвижные, могут выполнять роль субстрата души.

Для Анаксагора четыре стихии — это скопление разнокачественных семян.Особую важность для него имеют огонь (эфир) и воздух, как самые большие по величине.

Платон предлагает в “Тимее” учение о том, что четыре стихии состоят из правильных тел, которые , кроме земли, переходят друг в друга, распадаясь на плоские треугольники.

Наконец, Аристотель разрабатывает качественную теорию стихий, которая просуществовала непоколебленной все средневековье. Он помещает четыре стихии на второй этаж своей иерархии структурных уровней сущего и дает развернутую теорию их качественного состава, взаимопереходов друг в друга и положения в космосе.

Пожалуй, невозможно найти такого утверждения, которое не было бы оспорено тем или другим философом. Только представление о четырех стихиях представляет собой видимое исключение. В процессе развития философии четыре стихии постепенно лишались онтологического статуса и, в конце концов, были сведены к чисто физической модели, имеющей, вроде бы, частный характер.

Четыре стихии интересны как сами по себе, так и потому, что глубокая разработка этого структурного архетипа дает возможность развить более глубокую дифференцированную конструкцию, могущую служить метатеорией древнегреческой философии.

Наш замысел состоит в использовании четырех стихий как ключа к естественной классификации древнегреческих философских систем. По нашему мнению, четыре стихии имеют имплицитное онтологическое содержание. Здесь за наглядным представлением скрыты основополагающие метафизические категории: бытие, субстанция, движение и др., которые оказались полностью развернутыми лишь в процессе развития всей греческой философии.

Тетрада качеств

В первоначальном представлении четыре стихии были неотделимы от качеств, их характеризующих. Каждая стихия рассматривалась как носительница одного из осязательных качеств: огонь - теплый (Т), воздух - холодный (Х), вода - влажная (В), земля - сухая (С). Такую однокачественную модель стихий можно предположить у Анаксимандра, также и Аристотель в ряде сочинений использует ее, несмотря на то, что в трактате “О возникновении и уничтожении” им разработана двухкачественная модель.

За осязаемой физичностью качеств скрываются возможности иных интерпретаций. Для полного понимания структуры четырех качеств на них следует посмотреть с точки зрения фундаментальной для мифологической космогонии оппозиции мужское — женское и вскрыть метафизические понятия, имплицитно содержащиеся в качественных противоположностях ТХСВ.

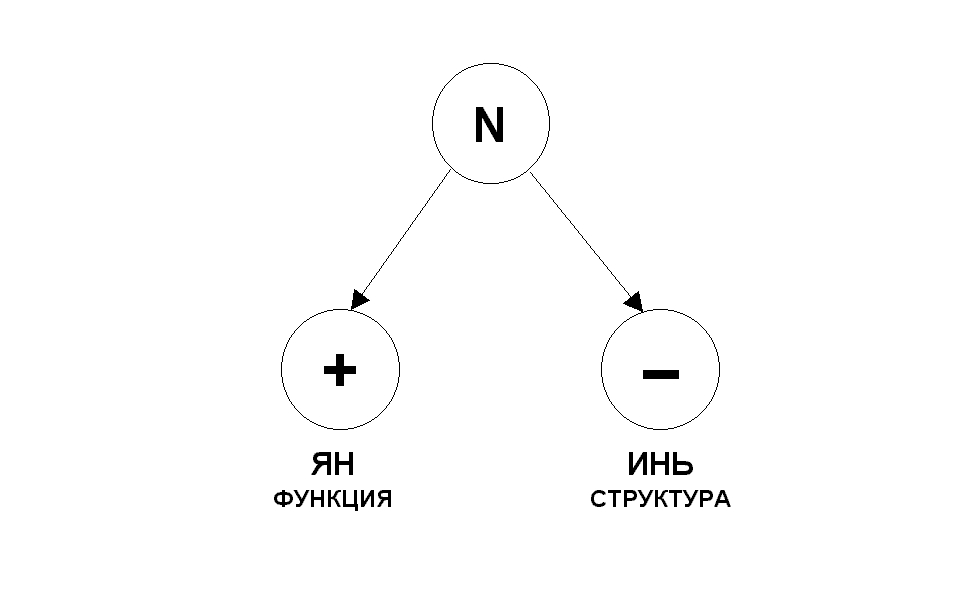

Тетрада качеств представляет собой развертывание фундаментальной оппозиции между Мужским(функциональным, +, ЯН) и Женским (структурным, —, ИНЬ)

Члены оппозиции понимаются при этом как результат поляризации нейтрального члена (N), что обеспечивает их равновесие (первая дихотомия).

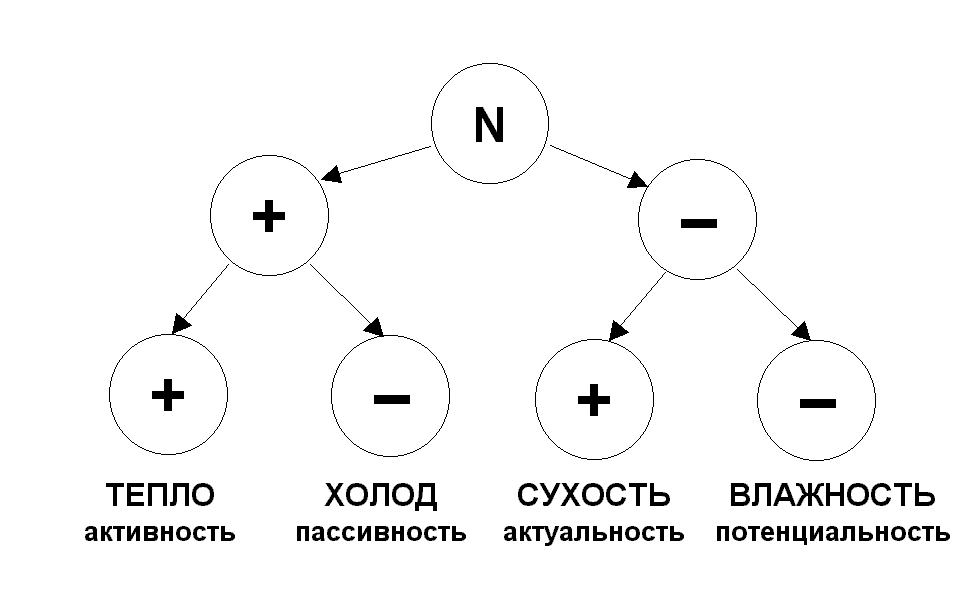

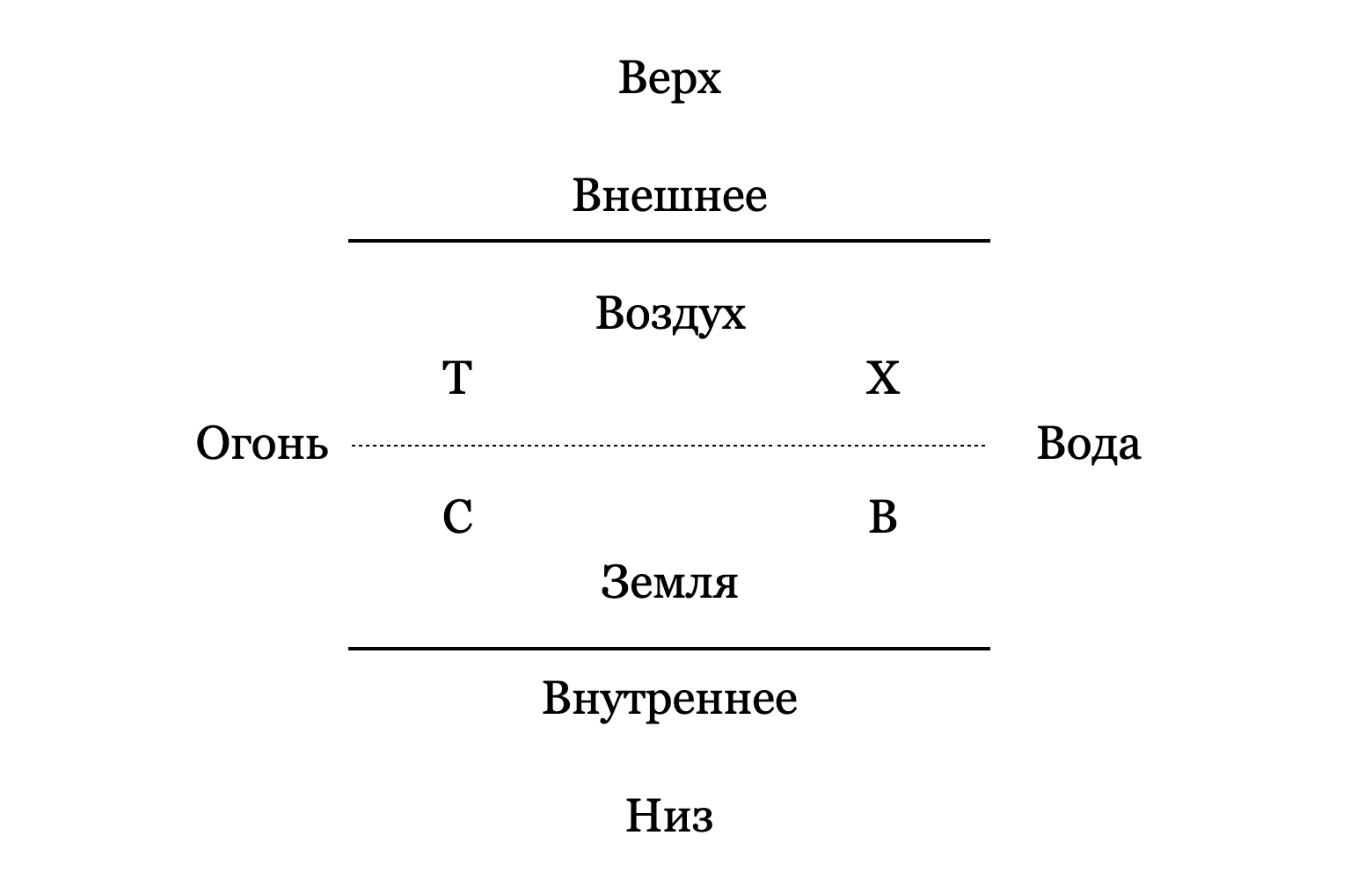

Рис.1 Четверка качеств ТХСВ — это результат отображения той же фундаментальной оппозиции в каждом из своих членов (вторая дихотомия). Равновесие в этом случае достигается только на уровне всей четверки, каждая же пара качеств Т—Х или С—В, взятая отдельно, неравновесна в том смысле, что в этих парах доминирует один из членов, Тепло(Т) над Холодом(Х) , а Влажность(В) над Сухостью(С).

Рис.1 Четверка качеств ТХСВ — это результат отображения той же фундаментальной оппозиции в каждом из своих членов (вторая дихотомия). Равновесие в этом случае достигается только на уровне всей четверки, каждая же пара качеств Т—Х или С—В, взятая отдельно, неравновесна в том смысле, что в этих парах доминирует один из членов, Тепло(Т) над Холодом(Х) , а Влажность(В) над Сухостью(С).

Рис.2 Если имеется базовая система из k элементов, то полное число связей между ними, включая рефлексивные, т.е. замыкаемые на себя, насчитывает k * k элементов, которые учитывают все взаимодействия. Таким образом, базовая система из k элементов отображается в каждом из своих элементов.

Рис.2 Если имеется базовая система из k элементов, то полное число связей между ними, включая рефлексивные, т.е. замыкаемые на себя, насчитывает k * k элементов, которые учитывают все взаимодействия. Таким образом, базовая система из k элементов отображается в каждом из своих элементов.

Вторая дихотомия, дающая 4 = 2 * 2 элемента, дает полное рефлексивное завершение двоичному делению. т.к. позволяет отобразить исходную оппозицию в каждом из ее членов. В результате внутри каждого из членов (мужского и женского) образуется видение самого себя и противоположного члена.

Так Мужское видит себя как активность, а Женское воспринимает лишь как пассивность. В совокупности эта пара дает чисто функциональный взгляд на развитие — активное ДВИЖЕТ пассивное.

Напротив, Женское видит себя как потенциальность, а Мужское воспринимает лишь как актуальность. Эта пара в совокупности дает чисто структурный взгляд на развитие — потенциальное РОЖДАЕТ актуальное.

Тетрада стихий

Аристотель в трактате “О возникновении и уничтожении” дал описание двухкачественной модели стихий. Он считал, что “наряду с материей существуют две [перво]причины: деятельная и страдательная. Деятельную причину надо при этом принимать как источник движения, а страдательную — как вид, [который принимает материя]... Деятельное воздействует благодаря двум способностям, а то, что испытывает воздействие, испытывает его в двух состояниях. Итак, действие осуществляется благодаря теплому и холодному, а состояние [определяется] отсутствием или присутствием того или другого” [Аристотель, Метеорологика].

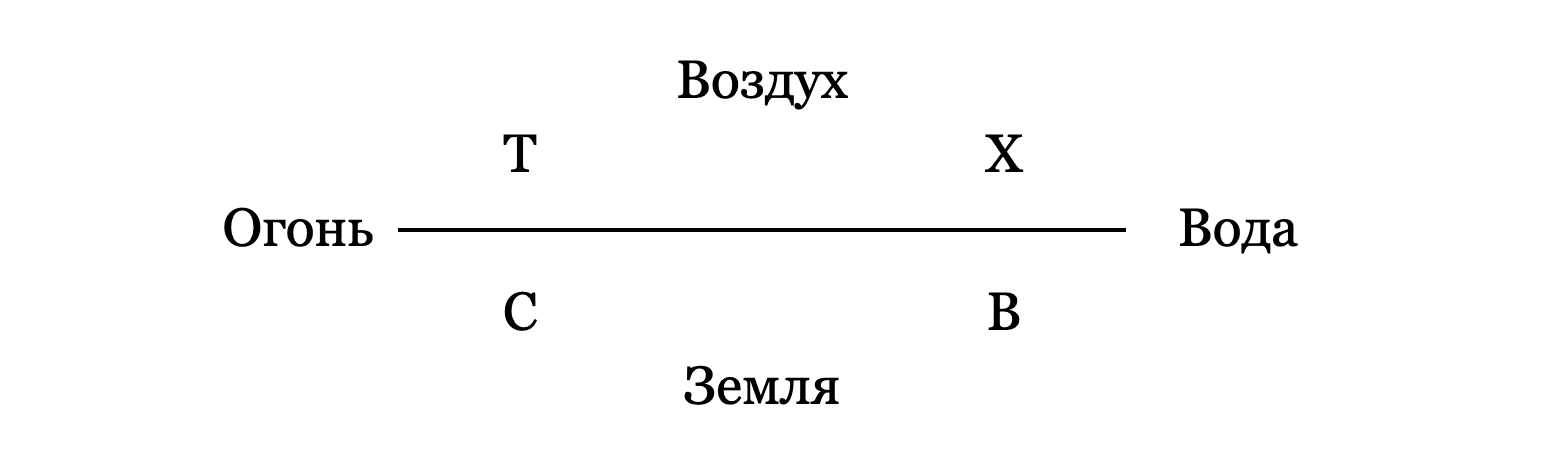

Рис. 3. Двухкачественная модель.

Каждое качество сильнее связано с одной из стихий — огонь скорее теплый, чем сухой, и т.д. по часовой стрелке. Здесь качество, расположенное на рис.3 по ходу часовой стрелки, сильнее связано со стихией, чем предшествующее ей. При взаимном превращении стихий более легко теряется слабое качество, в результате чего при движении по часовой стрелке образуется цикл взаимных превращений стихий в наиболее естественной последовательности. Этот порядок стихий назовем циклическим. Он характеризуется еще дополнительной особенностью — наличием критической точки. Начинается он в огне и заканчивается в земле. Переход земля — огонь наиболее жесткий из взаимопереходов стихий.

Четыре стихии естественно разделяются на две пары, определяемые как типовой принадлежностью, так и направлением движения к естественному месту, связанному с положением в космосе.

- Огонь и воздух — янские, светлые, легкие. Их естественное место — верх, периферия(левитация)

- Вода и земля — иньские, женские, тяжелые. Их естественное место — низ, центр (гравитация).

Эта же концепция была принята в Китае. Ян — ци поднимается к небу, а инь — ци опускается на землю.

В циклическом режиме возникают две особых точки — при переходе от воздуха к воде и от земли к огню. Первая из них (от воздуха к воде) наиболее равновесная. Вторая, противоположная ей (от земли к огню) характеризуется неустойчивостью, определяемой завершением одного цикла и началом следующего.

При построении элементов из качеств, представленных на рис. 3, значимо, что тепло и влажность — чистые качества (см. рис.2), и они доминируют над смешанными качествами (холод и сухость). Ян видит себя теплым, инь — влажным (на уровне рефлексий), тогда как остальные представляют результат видения другого начала.

На уровне четырех качеств здесь возникает фундаментальная оппозиция. Холод и сухость могут рассматриваться как отрицание первичных — тепла и влажности (холод как нетепло, а сухость как невлажность).

Огонь и вода являются представителями фундаментальной оппозиции, а воздух — медиатор, т.к. несет в себе и холод, и тепло, отсюда его подвижность, амбивалентность. Земля при этом — нейтральная (не сухая и не влажная).

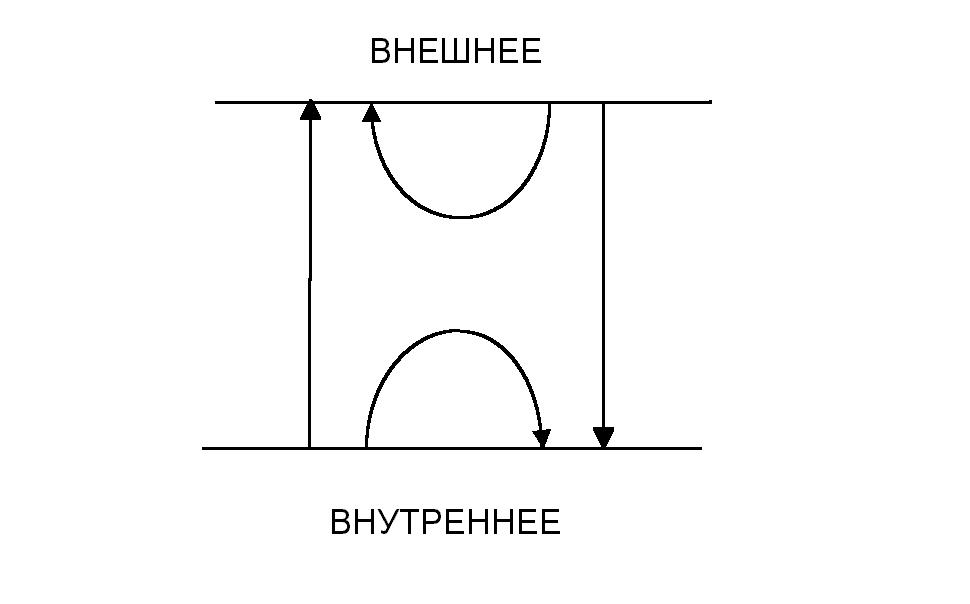

Модель границы

Взаимодействия более сильные внутри, по сравнению с взаимодействиями наружу, формируют границу системы. Граница между системой и средой образует зону контакта. Можно априорно утверждать наличие четырех потоков на границе. Граница представляет собой промежуточную зону, в которой идет процесс принципиально отличный от процессов снаружи и внутри. Естественное положение границы является принципиальным для обеспечения жизнеспособности и устойчивости системы.

Граница обладает двумя противоположными свойствами: частично она должна работать как полупроницаемая мембрана , которая пропускает только вполне определенные потоки. В случае непроницаемости — это стенка, а если она пропускает все, то это не граница.

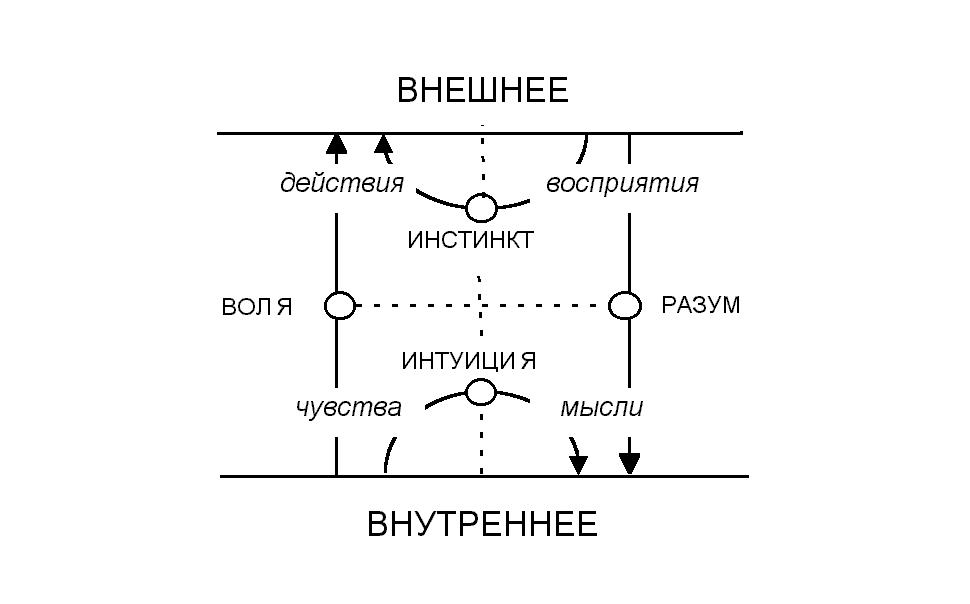

Здесь возникает четыре типа потоков: изнутри наружу и наоборот, каждый из которых делится на два — проникающий и возвращаемый назад от границы. Схема потоков приведена на рис. 4

Рис. 4. Схема работы границы.

В этом случае четыре потока формируют циклический процесс организации взаимодействия между внешним и внутренним. Здесь происходит установление равновесия посредством отображения потоков и их взаимодействия.

На кибернетическом языке: здесь происходит моделирование отображения среды в системе, и наоборот — процесса создания среды за границей.

Модель четырех потоков в границе определяет отношение между внешним и внутренним, включая их рефлексии, и является изоморфной модели четырех стихий. Если соотнести внешнее с верхом (периферией), внутреннее с низом (центром), как с двумя положениями, а четыре потока — с четырьмя стихиями, то получим результат, схематически представленный на рис.5.

Таким образом, получим интерпретацию “подлунного мира” как промежуточной зоны с бурной динамикой, в которой происходит согласование процессов, идущих в космосе и на земле (вверху — подвижный космос, внизу - жесткая часть ниже земли).

Теперь рассмотрим психологическую интерпретацию модели границы.

Из параллелизма микро — и макрокосма (главный пункт модели аналогии) естественно проинтерпретировать так осмысленную границу как основу классификации психо-физиологических типов.

Рис. 5. Сопоставление моделей границы и четырех стихий.

Существуют две основных модели, используемые для классификации типов людей. В основе одной из них находятся показатели, отражающие состояние физического тела. Человек при этом уподобляется неодушевленной вещи, т.к. при этом исключаются из рассмотрения его внутренний мир, сознание, субъективные характеристики и свойства. Остается только внешняя сторона, которая может быть представлена измеримой системой показателей состояния организма. Суть этого подхода метко характеризовал А.К.Толстой: “Все, чего им не взвесить, не смерити, все, кричат они, надо похерити”.

В противоположность этому — субъект, Я — трансцендентная личность. Классификация основывается на самополагании, на духовном уровне реализаций человека. Здесь делается попытка освобождения от внешнего (феноменология, интроспекция), что формирует сдвиг границы во внешнюю сферу.

Таким образом, человека ищут либо во внешней среде, либо во внутреннем мире (тело и душа, психика и физика).

Фактически два этих полярных подхода отражают два направления в изучении характеристик живых систем — механицизм и витализм.

Суть механицизма Б.Рассел определил так: “Нет причин считать, что живая материя подчиняется иным законам, чем те, которые управляют неживой материей, и есть достаточные основания полагать, что все поведение живой материи удастся теоретически объяснить средствами физики и химии”. Основоположником механицизма был Р.Декарт, который предложил рассматривать сердце как насос и предъявил первую математическую модель работы сердца. В развитие этой идеи легкие стали рассматривать как меха, почки — как фильтры. Результатом стали аппараты искусственных сердца, легких, почек. Всем основным органам и системам поставили в соответствие их физико -химические аналоги. Те органы и системы, для которых таких аналогов не нашлось (их оказалось свыше 90), были объявлены рудиментарными, т.е. ненужными организму остатками, которые не успела выбросить эволюция. Отсюда появилась идея ускорения эволюции путем удаления таких органов. Однако оказалось, что на ушной раковине, которая является таким рудиментом, представлена практически вся информация о состоянии организма, и через нее реализуемы эффективные воздействия на пораженные функциональные системы.

Витализм исходит из того, что все живое не объяснимо полностью физико-химическими факторами. Э.Шредингер писал; “Живая материя, хотя она и отклоняется от установленных к настоящему времени физических законов, вероятно подчиняются другим, еще не открытым физическим законам, которые, когда они будут открыты, составят такую же неотъемлемую часть физики, как и первые”.

Поляризация рассмотренных подходов к изучению живых организмов четко характеризовал И.В.Гете в “Фаусте”:

Живой предмет желая изучить,

Чтоб ясное о нем познанье получить,

Ученый прежде душу изгоняет,

затем предмет на части расчленяет

И видит их, да жаль, духовная их связь

Тем временем исчезла, унеслась

[Существует понимание Я как центральной точки, достичь которой можно лишь отбросив все остальное, представляющееся в виде чего-то вроде сферических оболочек. На таком подходе базируется, например, йога.]

Предложим третью возможность — интерпретацию человека как границы между внешним объективным миром и внутренним субъективным. Наше сознание преимущественно находится в этой области. Наши связи уходят как во внешние, так и во внутренние структуры. Речь в данном случае идет о размыкании внутреннего мира, достаточно глубокие слои которого выходят за индивидуальные рамки, переходя на уровень архетипов, переходя настолько глубоко, что находятся как бы и не внутри. Внешний и внутренний мир могут быть равнообъемными, тогда как на сознательном уровне нам доступна только промежуточная зона, доступен фрагмент внешнего мира и фрагмент внутреннего мира. Дальше от этой зоны все уходит из сферы сознательного восприятия. Сознание не случайно находится на этой границе, где реализуется взаимоотображение двух миров — внутреннего и внешнего.

На некотором уровне вверх и вниз от такой индивидуальной границы реализуется общечеловеческое единство через архетипические структуры. В связи с этим люди представляют собой систему границ — посредников между внутренним и внешним. Внутренний мир является таким же, как и внешний, что делает, на определенном уровне развития, границу между мирами преодолимой, за счет чего возможно достижение принципиального единства субъективного внутреннего мира с объективным внешним миром. При этом внутреннее объективизируется, а внешнее субъективизируется, за счет чего принципиально возможно существование окончательного единства. Будем исходить из этого как из предпосылки для дальнейших исследований.

Таким образом, люди являются точками взаимодействия единого самого с собой, природа касается себя через разумных существ.

Потоки в границе могут быть интерпретированы на языке психологии прошлого века, когда существовали тесные связи психологии с философией. Психологией в то время выделялись категории типа воли, разума и т.д.

Потоки в границе могут быть проинтерпретированы как психические силы, как это показано на рис. 6. Чистым качествам (теплу и влажности) поставим в соответствие действие на внешнюю среду и восприятие внешней среды. Тогда смешанным качествам будут соответствовать мышление как внутреннее действие и чувства как внутреннее восприятие. Восприятие идет за счет воздействия снаружи, тогда как состояние внутренней среды отражается через чувство. Эмоциональная реакция возникает не как непосредственный результат влияния внешнего мира, а как реакция на модель внешнего мира, которую мы выстроили внутри себя.

Воля интегрирует эмоциональные импульсы в определенное действие, тогда как разум интегрирует восприятие и производит мысль. Интуиция преобразует чувства в мышление, а инстинкт интегрирует восприятие в действие, минуя внутренний мир.

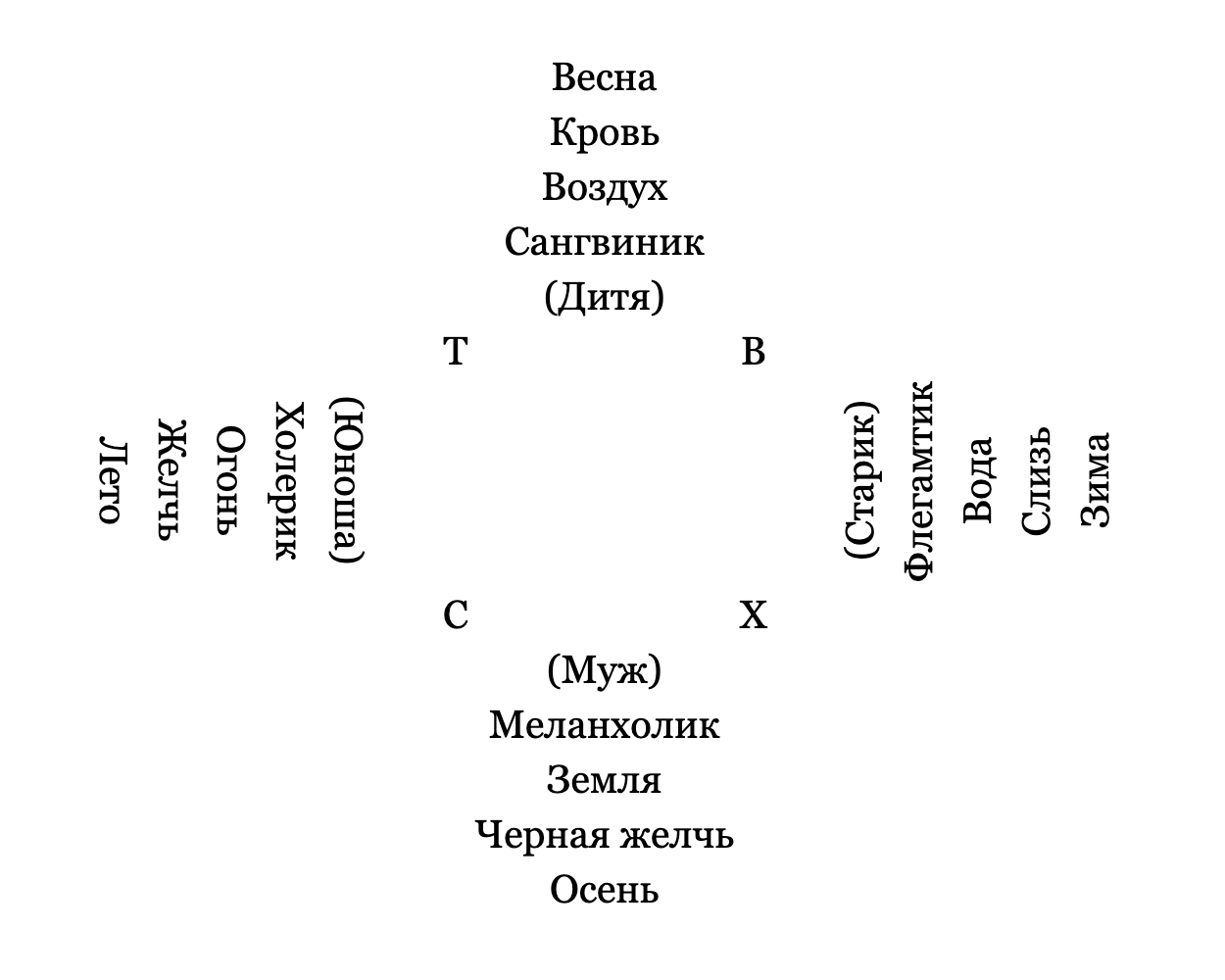

Проверим адекватность этой модели на гиппократовской теории четырех гуморов (кровь, слизь, желчь желтая, желчь черная) и четырех темпераментов. Каждый гумор соответствует одной из четырех стихий, что видно по их качественному составу. Тип темперамента человек получает за счет превалирования одного из гуморов, т.е. одной из стихий. Психологические силы, приведенные на рис. 6 (воля, разум, интуиция, инстинкт) соответствуют темпераментам (рис. 7).

Рис. 6. Схема взаимодействий “психических сил” в модели границы

Рис. 6. Схема взаимодействий “психических сил” в модели границы

Рис. 7. Гуморальная модель человека и четыре темперамента по Гиппократу.

Рис. 7. Гуморальная модель человека и четыре темперамента по Гиппократу.

Типологизация по доминирующему потоку простирается далеко за рамки психологии. Используемый здесь методический прием, состоящий в выделении в равновесной структуре доминирующего элемента, является единственным способом построения правильной классификации, т.к. только в этом случае удается выделить действительно существенные признаки, определить главенствующие потоки в работоспособной системе. Такой подход позволяет перейти и к системе более дифференцированных классификаций путем расчленения характеристик каждого из потоков по той же схеме.

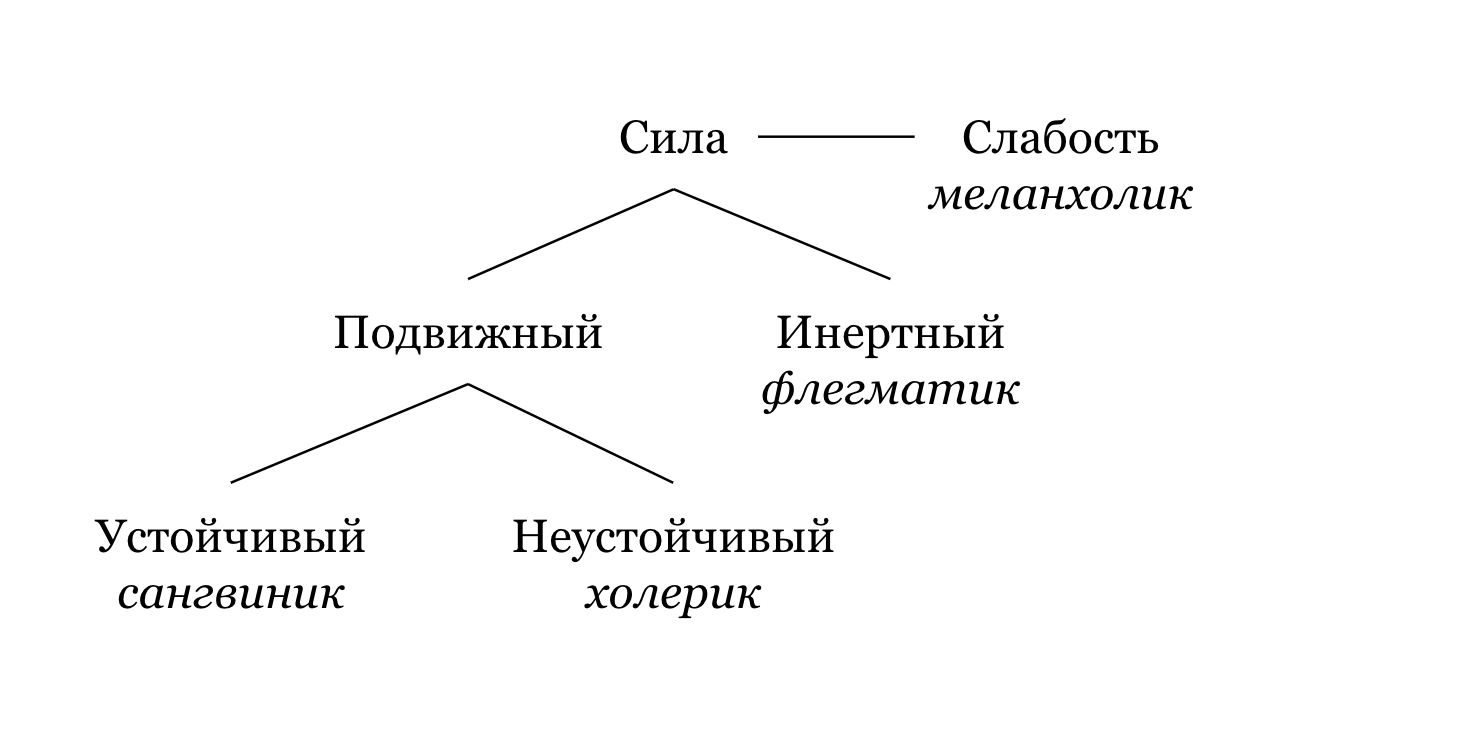

Приведем забавный негативный пример, которым является классификация типов высшей нервной деятельности по И.П.Павлову(рис. 8).

Павлов обосновал структуру своей типологии физиологическими подтверждениями.

Рис. 8. Классификация четырех темпераментов по И.П.Павлову.

Он использовал три пары признаков (сила -слабость; подвижность - инертность; устойчивость - неустойчивость) и получил по наименованиям гиппократовские темпераменты. Однако при этом осталось неясным, как признаки согласованы со свойствами системы. Сила и слабость как признаки оказались неуравновешенными, в результате чего слабость как отсутствие силы прекращает влияние других факторов. Из-за несимметрии признаков классификационное дерево проращивается в одну сторону, а вторая ветвь - засыхает. В результате такой научной деятельности оказалось, что чем ближе к внешнему, тем лучше, т.е. сангвиник оказывается единственным позитивным типом. Такой вывод замечательно согласовывался с идеей советского человека: сильного, общественно активного и устойчивого морально. В российской школе и сейчас “правильным ребенком” считается сангвиник, а все остальные типы частенько рассматриваются как нуждающиеся в коррекции.

Итак, число 4 является первым, на котором реализуются две изоморфных группы, т.к. это первое непростое число. На 4 реализуется первая нециклическая группа. 4 описывает пропорцию — равенство двух отношений — аналогию между двумя отношениями, т.е. здесь впервые открываются большие структурные возможности. 4 является ячейкой, которая содержит в себе алгебру — систему отображений, преобразований, которых еще нет на 3, но они есть на 6, тем более на 8.

Отметим, что на четверке реализуются основные понятия теории систем.